11月9日〜15日、オーディトリウム渋谷では連日、、各ゲストと監督によるトークイベントが行われました。

今後も企画は続き、11月21日(木)は映画監督のヤン・ヨンヒさん、酒井耕監督によるトーク(@オーディトリウム渋谷)の他、渋谷アップリンクでも様々なゲストをお招きしてのトークイベントが行われます。

11/9 ゲスト:藤岡朝子さん(「山形国際ドキュメンタリー映画祭」ディレクター)+酒井耕監督

前回の山形国際ドキュメンタリー映画祭で『なみのおと』上映。今年はインター・ナショナルコンペティション部門に『なみのこえ』が選ばれ、『うたうひと』はスカパー/IDHA賞を受賞した。『なみのおと』山形上映後、監督たちが「これが観客に受け入れられるのなら、もっとつくりたい」と感じたとことから三部作は誕生した。酒井・濱口監督にとって縁の深い山形国際ドキュメンタリー映画祭。

公開初日である本日は、同映画祭ディレクターの藤岡朝子さんにお越しいただき、酒井監督とのトークショーを行った。

「今年は“言葉”が多い映画祭だった」と藤岡さん。その一端には聞き手、読み手があってのことだと、三部作のことを考えたら改めて気付くことができたと振り返り、「挑発して出てきたコメントではなく、きちんと聞く姿勢を整えて得た声だ」という海外からの反応が印象的でしたと、山形映画祭での反応を語ってくれた。

「自分たちは被災者ではなく、何も知らずに来た余所者なので、カメラの前で語ってもらうこと全てが真実だった。映っている人も“カメラというのはこういう場”ということを理解し始める。そうすると、とても良い声が出てくる。100年先まで伝えていきたいという目的も共有した上で撮影に臨んだ」と酒井監督は話した。

「山形で『なみのおと』初上映後に、観客に怒られるのではないかという不安があったと聞いたけれど、それはどうして?」と藤岡さんに理由を問われると、「“この声(言葉)”を発せられた理由が伝わるか心配だった」と酒井監督。ストーリーや物語性とは違うところに向かった作品のため、おもしろくない、もっと突っ込んだ質問をしてほしいと思われることを心配したという。

それを受け藤岡さんは「アクションがあるわけではない、言葉の脆弱な部分や言葉の間、見えない部分におもしろさがある」と加えた。

もちろん語れない人もいる、“語れなさ”は確かにある。大切な人を亡くされた人たちには、やはり聞くことはできていない。“語る”とは大変なこと。それが観ていて「大変なことだな」と伝わると良いと酒井監督。語っていることが全てだとも思わない、語れない人も無数にいることを理解してくれたらと話し、「いちばん聞きたいのは亡くなった人の声。その声に想像力を持ってくれたら嬉しいなと思います」と締め括った。

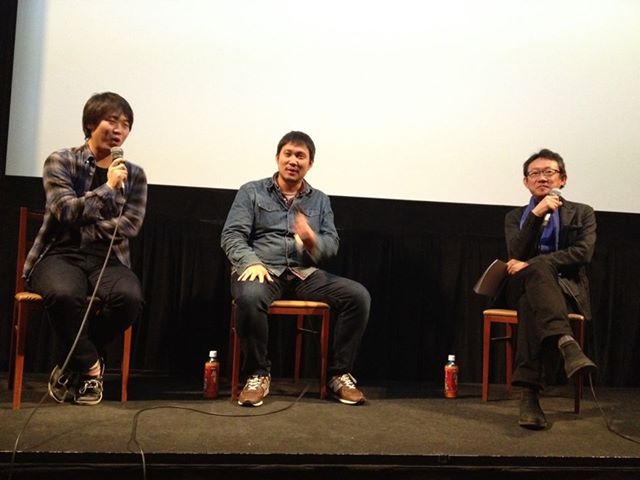

11/10 ゲスト:黒沢清さん(映画監督)+酒井・濱口監督

酒井耕・濱口竜介監督が大学院時代に師事を仰いだという、映画監督の黒沢清さんをお迎えし、本日のトークショーを行った。

「“ずーっと観て聞いて、聞き終わっちゃった”が最後まで連続して何も退屈せずに観てしまう、聞いてしまうというというか、語るべきものを持っている人の語りは本当に聞けるものだなと。さらに、この映画の最も素晴らしいところは“観れる”こと。出演者達の顔をかなり間近から見つめることができ、相手もこっちを見つめてくれる。つまり映画的体験ができるところですね。これはある種、身を委ねているという安心感、堂々とした映画的佇まいがあり、“不思議な”としか言いようがない。こんなドキュメンタリー初めて観た・・・嘘偽りなく、傑作だなと。フィクションとしてなのか、ドキュメンタリーとしてなのかわからないけれど、傑作をつくってしまったのだなと思いました」と黒沢さんは長い感想を口にした。

山形国際ドキュメンタリー映画祭からお馴染みとなった、撮影手法・カメラワークについても黒沢さんから素朴な疑問が投げかけられた。それに対し両監督が「でも、僕たちが学生の頃ちょうど黒沢さんのレトロスペクティブをシネマヴェーラでやっていて、1つ1つの映画に対して、どうやって撮ったのかが謎でしたけどね。みんなで質問したりしてたじゃないですか、ゼミと言う名の雑談のような!」と言うと、続けて濱口監督は「どうやって撮ったんですか?と聞かれるようじゃなければいけないんだなと思いました、映画監督とは!!それが大学院時代学んだことですね」と話すと、会場からは響めきのような笑いが起きた。すると黒沢さんは満面の笑みで「確かに、どういう意味ですか?と聞かれると伝わらなかったかと残念になるけれど、どう撮ったのですか?と聞かれるのは一番楽しい。教えてあげようか~♪という気になりますからね」と返し、会場からはさらに大きな笑いが起きた。

酒井・濱口監督のカメラワークの話題に戻ると、黒沢さんは「企業秘密ですか?」と気を遣うも、トークショー毎に必ず行う実演解説を、酒井・濱口監督は壇上で初めて黒沢さんに披露した。「え!?どういうこと??」と目を丸くし、身を乗り出す黒沢さんに、酒井・濱口監督は丁寧に説明。「日常でも相手の目をじっくりと見て話すことはしない。それをやらせる、つくりだす、そんな大胆な方法をとっていたとはびっくり仰天ですね」とコメントした。驚きを隠せない黒沢さんは「いいんですか、この手法明かしてしまって・・・」と笑った。

また、1組3時間のインタビューを15分に縮めたという編集については「それは大変な編集作業をしたと思うが、それがとても成功していると思います。心地よくなってきた時に次へ行く、ちょうど良い感覚。さすがだなと思いました」と話し「不思議と出演者は、カメラがあるから訴えかけないといけないという様子がないので、喫茶店で隣のテーブルの話に聞き耳を立てているような感覚になる。みんなにこやかなんですよね~」と最後に感想を語った。

11/11 ゲスト:三浦哲哉さん(映画批評)

『うたうひと』が初めて上映されたのは東日本大震災から2年目に当たる3月11日「イメージフクシマ」でのことだった。本日のトークショーは、イメージフクシマ代表で、映画批評家の三浦哲哉さんをお迎えした。

東北記録映画三部作の中では『うたうひと』を最初に観たという三浦さんは「東北人の笑いの在り方、相手に対する礼儀、昔おばあゃんから聞いた話などを想いながら観た。東北を舞台に東北弁に似せた台詞を使った映画がある中で、本物の東北語りの映画をつくってくれたという印象。会話が1つ1つおもしろくて、2時間引き込まれた」と感想を伝え、「誰が出てきてもおもしろいような構成になっていますよね」と監督に投げかけると、酒井監督は「いかに自分たちが(出演者たちの語りや、存在を)邪魔しないかだと思う。無防備というわけではないが、とても透き通った声が得られることがあり、毎回感動した」と語った。

“空間が変わる瞬間”を撮りたかったという濱口監督は「空間の在り方が違うと時間の流れが違う、そういうことなら撮りたいなと思った」と話し、「ぎゅっと関心が集まる、空間が曲がる瞬間を撮るためにはどうすれば良いか模索している時に、『うたうひと』に出演されている小野和子さん(民話研究家)との出逢いがあった」と明かした。

民話の語り部である正子さんのお話しを聞いていると、正子さんの横に亡くなった雅子さんのお母さんがいるように感じる。雅子さんはお母さんから聞かされたようにしか語れないのだから、まさに口承とはそういうもの。”死者の声を聞く”ということをコンセプトにやってみようと、それが通ずるのであれば『なみのこえ』も100年先に伝えていけるのではないかと感じ、すーっと三本できてきたと監督たち。それを受け三浦さんは「まさに過去と現在を繋げる不思議さと感動、やはり『うたうひと』観てほしいですね。他2本も観てほしい」と観客にアピールした。

津波体験の語りについて話が入ると、「なくなってしまった町の話、記憶の中にしかない町の話をしている。それ自体が架空話のような、民話のお話しに通じるものがありますよね」と三浦さん。「これを2~3年前に東京で話すのは危うかったのではないかと思うので、発展させて良いかわからないのですが」と前置きして濱口監督は、「”カメラは実際に存在するものを映す”ということが基本にあるが、実際東北に入って撮っていると、その境が淡くなる時がある。出演者がみんな笑って話してくれている中に、瓦礫のシーンを挟み込もうとしたことがあった。そうなると、まるで亡き人の声が語っているような感覚に陥り、それは辞めないかと酒井と相談した」と当時を振り返った。

最後に三浦さんは自信の話を例に「福島弁に通ずる人と人との距離感はあり、やはり方言も聞き手(聞き取ってくれる相手)があって成立するもの。全く通じない人に方言で喋ると、甘えているようにとられてしまうのではないかと自分は感じてしまう。関西弁は違いますよね。周りの人を巻き込む力強さがある。東北弁は遠慮を美徳とする受け身の言葉ですから」と”聞き手”について話し、「”酒井・濱口の作品は形式張っている”というような批評をどこかで読んだが、決してそんなことはなくて、形式があるからこそニュアンスが増強される、ある意味アンプのようなものをカメラによってつくり出している」と締め括った。

11/12 ゲスト:佐々木敦さん(批評家・早稲田大学教授)+酒井・濱口監督

2012年の恵比寿映像祭で『なみのおと』が上映された当時、シチュエーションズの連載で本作についてご執筆下さった佐々木敦さんをお迎えし、トークショーを行った。

「本当に素晴らしい、なかなか撮れる映画ではない。三部作のカメラワークは“発明”と言っても良いくらい。今までドキュメンタリーの中でやった人はいたかもしれないが、ここまで徹底して作品にしたのは2人が初めて。メソッドとして今後、誰しもが使っていけるものではないか」と、佐々木さんはカメラワークについて言及した。

さらに、インタビューではなく親しい間柄同士の“対話形式”に拘った理由についても監督たちに質問を向けた。「『なみのおと』の取材中、ご夫婦のご主人にお話しを伺う機会があり、自分たちと話すときよりも、同行されていた奥様と話されているときの方が良い場ができていたので」と酒井監督。加えて「被災者然としてしまう教条的な言葉だと、映画にした時に聞けないだろうと感じた。ましてや100年後であれば尚更。もっと友人と会話をするときのような言葉を引き出したいと考えた」と濱口監督。それを受け佐々木さんは「所謂ジャーナリズム的なドキュメンタリーだと、言葉がクリシェになってしまう。それは、不特定多数に向かって話さなければならないという責任感がそうさせてしまうのだろう。それに対し、三部作の方法論は“私語”のような言葉を生み出すことができてしまう」と説明した。かなりの編集を加えている点についても話は及び、「1つの具体的な時間ではなく、抽象的な時間がとても好き。そこにどんどん近づけたかった」と濱口監督。続けて酒井監督は「映画が100年生き残るようなもの、今の時間軸から切り離したような、スクリーンから切り離したような時間軸をつくりたかった」と話した。「映画とは時間をどう操作するかだと思う。それをどう見出すか、それをできたのは素晴らしい。映画は時間を越えて残していくものなので“時間芸術”である」と佐々木さんは語った。

監督たちは撮影時、出演者に対し至ってシンプルな質問しかしていない。

①3月11日の日を教えて下さい(被災体験)

②3月11日から今日までの生活を教えて下さい

③3月11日までの暮らし教えて下さい

このインタビューを全て書き起こし、謂わば“脚本づくり”をして、編集を重ねていった。

震災映画を撮る側として、インタビューを映画にすることの危うさを感じたという濱口監督は「ここで語られていることが本当なのか、信じられるかどうかは観客に委ねられている。ある種、“これがフィクションである”ということがはっきりわかるようでないといけない。ウソから始まり真実とわかる順序でないと語りを撮るのは難しいのではないかと思った」と話した。

『なみのおと』『なみのこえ』に続く『うたうひと』がまた素晴らしいという佐々木さんは「耳で聞いているだけでも豊かなのに、映像として出演者の比較対象ができると、より豊かなものに感じる。100年過去を記録する(民話)ことで、100年未来を記録するということなんだろうと解釈しました」と締め括った。

11/13 ゲスト:港千尋さん(写真家)+酒井・濱口監督

「一番共感するのは出演者たちの話し方。3.11当時どこにいて何をしていたか話す時、自分もあのように話すだろうなと、何か共通するものがあり、引き込まれた。報道番組でカメラを向けられた時の語り口とは違う、あの自然な語り口はどうやって撮ったのかと疑問が出てきた。災害を直接示唆することがないまま災害を想像させる、それが興味深いところ。情報ではない、思い出とはこういうものだなと思った」と感想をお話しされたのは、写真家の港千尋さん。13日は港千尋さんをお迎えしてトークショーを行った。

「震災体験が柱としてあるが、どんなお話でも伺いたいと思っていますということを伝えた。出演者たちは、自分で自分の言葉を掴んでいくという体験がかけがえのない時間となっていったのではないか」と監督たち。「同じように聞くことが大切なことになっていったのでは?つくりたい以前に聞きたかったのでは?」と港さんが質問すると、「まさにその通り。人の人生の話を聞けるということはそんなになかった」と濱口監督。「撮影中に人が変わっていくのが楽しかった。撮っていく中で、この人からもっと良いものが出てくるだろうなと、もっと聞きたいなという欲求が出てきた」と酒井監督は答えた。

出演者達と同じショットで監督たち自らが出演していたのも面白い部分だったという港さんに酒井監督は「“カメラの暴力性”ということを考えたときに、カメラを自分たちにも向けてみることで、無自覚だったものに気が付くだろうと思った」と話すと、「写真家としてとても共感できる。それは人に対してだけでなく、不幸があった場にカメラを向けることの怖さ。一方で、カメラがあったからこそ、自分がそこにいられたという感覚もある」と港さんは語った。

音についても話が及んだ。

フレデリック・ワイズマンが音だけを聴きながら撮影したという長編ドキュメンタリー映画は、色々なノイズを頼りに音によって編集したというエピソードを事例に挙げ、「三部作も一度スクリーンを消して音だけで聴くと、また違った印象になるのではないか」と港さん。「確かにすごく編集しているのに、台詞(会話)が繋がっているように思うのは音のお陰」と酒井監督。「1組3時間のインタビューを全て書き起こし、台詞の意味を繋げるように台本をつくっていくというという、劇映画とは逆の台本づくりをしている」と濱口監督は説明した。

出演者たちの対話・語りについても「語るということは、誰かがいてくれるからできること。1人ではないと思うから語れること。では誰がいてくれるのかというと、この場合死者だと思う」と港さん。「語られない、語ることのできない人々が身近にあり、言葉に配慮していることがわかる。その優しさのようなものは編集の時によくわかった。話せず配慮している部分にも想像を巡らせてもらえたら嬉しい」と酒井監督が語ると、「語りきれていない何かがあるのだと、“わからなさ”を残したいと編集の時に酒井が言っていた。“わかること”と“わからなさ”があるのだと。それはそういうことなのだと思った」と濱口監督は話した。

ちなみに港さんの一番のお気に入りは、漁師の親子が口喧嘩を始めるシーン。「親子らしいケンカ、あれは名シーン。他の映画でこんな台詞聴いたことがない。あのシーンだけで小さな小説がつくれそうですよね」と笑うと、監督たちからは、カメラポジションを変えるためのセッティング中も横でケンカが続いていたことが明かされ、会場は和やかな笑いに包まれた。

ゲスト:小野和子さん(民話研究者)・芹沢高志(『なみのこえ』『うたうひと』プロデューサー)+酒井・濱口監督

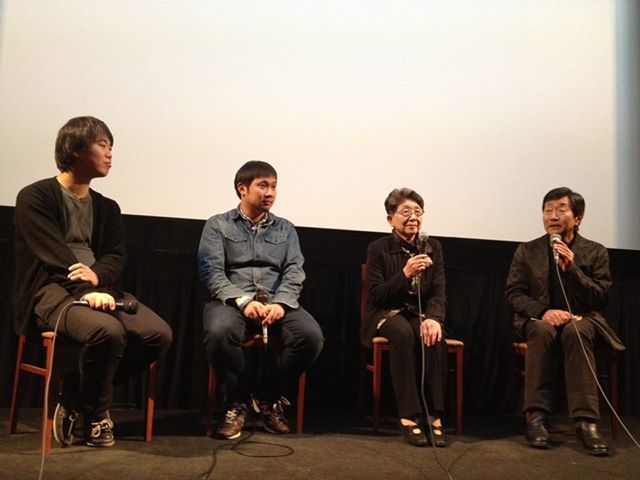

14日のトークショーは、『うたうひと』にご出演されている民話研究者の小野和子さんをお迎えし、『なみのこえ』『うたうひと』プロデューサーの芹沢高志、酒井・濱口監督の4人が登壇した。

監督たちとの出会いについて小野さんは「出会い自体はそんなに明確なものではありませんでした。みやぎ民話の会が東日本大震災の被災者を訪ねたときに「形あるものはみんな流されたが、胸に民話が残っていました」という尊い言葉を頂いたんですね。そこで、被災された民話の語り手に被災体験を語ってもらおうと試みて、映像記録を依頼しました。お2人を紹介してもらい、最初は語り手たちとの打ち合せにカメラも持たずに参加されて、真摯な姿勢でお話しを聞いて下さり、見ていて下さっていたという印象を受けました。そんな出会いでした」と優しい穏やかな口調で当時を振り返った。

「僕たちがその後もしつこく付いて行ったのは、「小野さんは私の宝物」と民話の会の人たちが言うので、そのような関係を築いている小野さんの姿勢を学びたかった」と濱口監督。「民話語りを初めて聞いた時にはとても興奮し、帰りの車中2人であれはなんだったのだろうと語り合った。何か自分たちの映画にも落とせないかと思った」と当時の思いを口にした。

小野さんは「語り聞くという人間の営みが、ずっと民話の形として昔から今日まで残っていたということを2人は感じてくれた。その姿勢が素晴らしかった。”語る”ということも大切だが”聞く”ということに光を当てていきたいのだと説得をされた。”聞く”という立場を2人に教えてもらった」と話すと、プロデューサーの芹沢は「アーティストは分野に関わらず、被災地に入ると居ても立ってもいられなくなり話しに行ってしまう。けれど本当に必要なことは被災地の声を聞くということではないのか」と話した。

『うたうひと』にも出演しているが、民話の語り手たちは1人150~200話を記憶している人たちだという。既に高齢となっている彼らの姿を1人でも多く映像として残したいというのが小野さんの願いだった。小野さんは語り手がカメラに向かって語る様子を1人ずつ記録していくのだと思っていたが、監督たちは語り手と聞き手である小野さん1対1のペア撮影を希望したという。「小野さんの“聞く”純度、とても親密というかclosedな部分でしか出て来ない、言葉を引き出す姿勢を知りたかったのかもしれない」と濱口監督。小野さんは「いつもよく知っている民話仲間たちだが、やってみると相手に対して初めて知ることが多かった。このような話し合いの場(設定)をつくる力の凄さに驚いた。カメラの前で堂々としている語り手の姿も素晴らしかった」と話した。

「“聞く”という営みの積極的な意義、その“聞く場”の設定で大変違ったものを引き出していけるということを体験した。聞くことへの吟味、示唆を2人からいただいた」と締め括った。

11/15 ゲスト:大塚英志さん(批評家)+酒井監督

「映画の専門家ではないので映画的なことではないが、まず震災の描き方が面白いと思った。恐らくもっと良い映像はたくさん撮れたはず。映画監督なのだから画を撮りに行ったはずなのに、“言葉”を撮って帰ってきたというところが良いなと思った。現代は言葉が飛び交い情報化してしまっている。情報は有用なのだが、善し悪しひっくるめ“言葉”を“情報”として一義的に接するようになってしまったことへの危機感がある。自分にとって得か損かの言葉になってしまい、言葉をゆっくり語ることができなくなってしまっている。その中で決定的にズレたものを撮ったという、このズレ方は正しかったと思う」と大塚さんは酒井監督に感想を伝えた。続いて、「監督たちが徹底的に聞き手に回ったことも素晴らしい。Twitterやfacebookの例をみても皆、発信者になりたいと感じている。その欲望を半ば放棄し、本来送り出す側であるはずの監督たちが、受け手の側に回ったということ。これは全く違った視点からつくり出されている作品だと思う」と語った。「撮影で被災体験を生々しく語ることができたとしても、すぐに情報となってしまうのではないか。その人の人となりと共に残していく方が、“言葉”となるのではないかと濱口と話していた」と当時を振り返った酒井監督。「1人の語りが2人の語りになる、モノローグがダイアローグになっていき、それが観客全員のものになっていく。手法として正しい気がする」と大塚さん。酒井監督が「普段生活をする中で“語る”ということは、必ずしも“古き良きものを語る”ということとは違うように感じた」と口にすると、「彼が正しいと思うのは、昔話というのは一字一句暗記する物ではなく、代々の生活の中で少しずつ変化していくものだから」と大塚さん。「“おしゃべり”と“証言”は似ているが違うもので、証言は文字に起こすと良いのだが、映像にしたり、編集を加えたときに白々しくなる。しかし、そうなってしまう原因は我々聞き手の在り方。映ってくれた側も嫌だろうなと思う」と酒井監督は話した。

「謂わばドキュメンタリーは“正確さ”を記録させようとするが、語りに軸を移し、その中にさりげなく侵入させようとしているところがおもしろい。きちんと土俵から降りているのだなと思った。昔話はフィクション(虚構)、真実を語っていくということは一種のタブー、だからその中に虚構を挟み吸収していった。君たちは、嘘の昔話の中から真実を・・・という方法。普通は、本当の中に嘘・・・というものなのに、逆説を試みた。これはおもしろいよね」と大塚さん。

また、撮影について、文字ではなくカメラとしての記録の遊戯性についても触れた。「記録側が撮ろうとしたもの以外のものも映り込んでしまうこと、それは一方で暴力性であり、また一方で表現であったりする。デリケートな問題だがおもしろい。語りという方法でしか事実を伝えることができなかった人や時代があり、聞き手も中途半端な形でしか受け取れず、それが歴史となってしまうこともある。そのデリケートさのようなものもある」と大塚さんは話した。

そして最後に「とにかくこの映画の良かったところは、目の前に人がいて語っている姿を愚直に映しているところ。本当はどこの土地にも災害に纏わる経験や言葉はあるはずだが、それが情報となった時、歴史が止まってしまうということになる。君たちの映画を観て、“そういえば昔ばあさんが台風についてこんなこと言ってたな”と思い出してくれたらいいよね。誰かの経験と自分の経験を繋げていくことは、実はリアリティだったりする。経験の集積が歴史なのだということが大切」と締め括った。

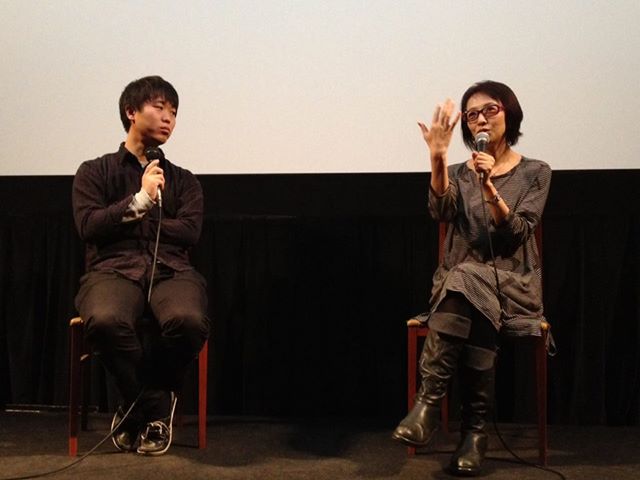

11/21(木) ゲスト=ヤン・ヨンヒさん+小野和子さん+酒井監督

「なんで泣いているんだろうと思いつつ、全身のスイッチがプツンプツンとOFFになっていくような感覚。まるで温泉で全身が温まっていくような感覚だった、これからもこの作品はそういう観方をしていきたくて、DVDが出るのを待ち望んでいる。山形で観た作品の中では、本当に惚れ込んでいる」と感想を語った。酒井監督は「自分の作品ながら毎回泣きそうになる。自分で捉えているはずのものが、捉えきれていないというか・・・ヤンさんはこの作品をご覧になる時、どういうことを考えていますか?」と質問すると「そうそう。この映画を観ている時にしか考えないことを考えている。震災のことは全く話していないのに、震災のことを一番考えたかもしれない。何を亡くしてしまったのか。この豊かさを?とか・・・」とヤンさん。「私は自分の祖父母に会ったことがない。おじいちゃんおばあちゃんから話を聞いたことがない。この作品を通して、それを経験することができた。今ご健在のお年寄りには、このような“しごと”をしていただきたいなと思った。大家族で暮らすこともなくなり、国・コミュニティ・家庭単位で、昔何があったのか伝えていくことをしない。それを一番しなくなってしまったのは日本だと感じている。コリアンはとても伝えることを大切にするが、在日コリアン含め、日本人は語り継いで伝えていくことを疎かにしている。“語り継ぐ”ということは、自分も聞かされた体験がないとできないこと。やはり、自分がやってもらったからやってあげられること。在日コリアン街も、新大久保のように観光地ではなく、もっと生活感溢れる街にはおじいちゃんおばあちゃんがいる。どんどん証言をとっていかないと勿体ないと感じた。これは自分のなかで宿題」と、自身の体験も交えて話した。

また、東北についてもヤンさんは「所属のWAHAHA本舗で震災前に東北を旅したことがあった。思わす叫んだ言葉は「こんな美しい国で私は生まれたのね!」だったが、本当に山や自然、文化が美しかった。もっと隅々まで見なければと思った。東北の美しさや豊かさがあって、そしていまどれだけ傷付いているかと思うとね・・・」と語った。

また『うたうひと』に登場する語り聞きの在り方について「気品や知性を持ち合わせている本当に素晴らしい語り。そして聞き手が素晴らしくて、小野和子さんを見ていると、こういう方になりたいと憧れる。そして語り部のおじいちゃんおばあちゃんの可愛らしさ、たまんねーな!と何度も思った」とヤンさん節で会場を盛り上げた。

そして本日のトークショーには、関係者も驚くサプライズゲストが☆『うたうひと』に出演されている「みやぎ民話の会」顧問の小野和子さんが会場にお越し下さいました。

ヤン・ヨンヒさんと酒井監督のお話がどうしても聞きたくて、朝8時の新幹線に飛び乗り仙台から駆け付けて下さったそうです。今日は関係者にも連絡せず、こっそり『うたうひと』を観てトークを聞いて帰ろうと思っていたところ、ロビーでプロデューサーに見つかってしまって困っていると苦笑いの小野さん。酒井監督と大喜びのヤンさんに促され、客席から急遽ご登壇下さいました。

「とても身に余るお言葉をありがとうございました」とヤンさんにお言葉をかけられた小野さんは、民話の採集を始めたのはちょうど酒井監督と同じ34歳の頃だったことを明かし、「家族はね、私がお話し聞かせて下さいと歩いて回るので、私のことを“お話し乞食”と言うのですよ」と会場を笑わせました。

民話採集を始めたきっかけをヤンさんに尋ねられると「民話を絵本にすることが最初の目的だったけれど、そしたら民話に病みつきになってしまって、絵本なんかどっかにとんでいってしまって。何で40年も続けることができたのかと酒井・濱口監督に聞かれたけれど、それは私がバカだからよと言うんです。賢い人はやらないのよと答えるんですけどね」とまたしても会場を笑わせて下さいました。

「若い方が民話伝承を気にかけて観てくれるのが嬉しかった。この映画を観ることで若い方が民話を見直してくれるのは喜び。語り部たちも、1つ2つと糸がほどけるように思い出して語るものなので、ヤンさんのように聞こうとしてくれる人がいるから話そうとしてくれるものではないか」と小野さん。「部屋の中にある信頼感が画面に溢れ出ている、その感覚がとても観ていて安心できた。これまで民話の採集を続けてくれた小野さんに対する語り部たちの信頼感、そして後ろにいる若き監督2人への信頼感あっての“場”、素晴らしいシンフォニーですよね」とヤンさんはお話し下さいました。